전시 보러 갈래? - 여는 글

<

<하루에 하나>는 미술 전시를 본 뒤 그 전시에 대한 감상을 나누는 프로젝트입니다. 호기심과 인내심을 가지고 작품을 바라보다 보면 누구나 할 수 있는 말과 글을 나누고자 합니다. 그동안 재훈과 동료들이 주고받은 편지 형식의 리뷰 ‘레터’를 시작으로, 좋아하는 예술계 종사자와 함께 전시를 본 뒤 나눈 대화 형식의 리뷰 ‘전시 보러 갈래?’를 발행하며 미술의 기쁨을 함께 하고 있습니다.

누군가와 함께 전시를 보러가고 싶은 마음은 무엇일까요? 그 마음은 우리가 이 전시를 매개로 서로의 시선과 이야기를 나눌 수 있겠다는 직감 어린 호감입니다. 그리고 호감이란, 반드시 표현해야만 상대방이 알 수 있는 감정이지요. 아, 좋아. 당신이 좋아. 당신이 만든 것들이 정말 좋아. 그러니까 당신을 만나고 싶어. 당신과 함께 아늑한 카페에 가고 싶어. 그곳에서 팥빙수를 먹고, 녹차 빙수를 먹으면서 미술에 대해 이야기하고 싶어.

우리...

전시 보러 갈래?

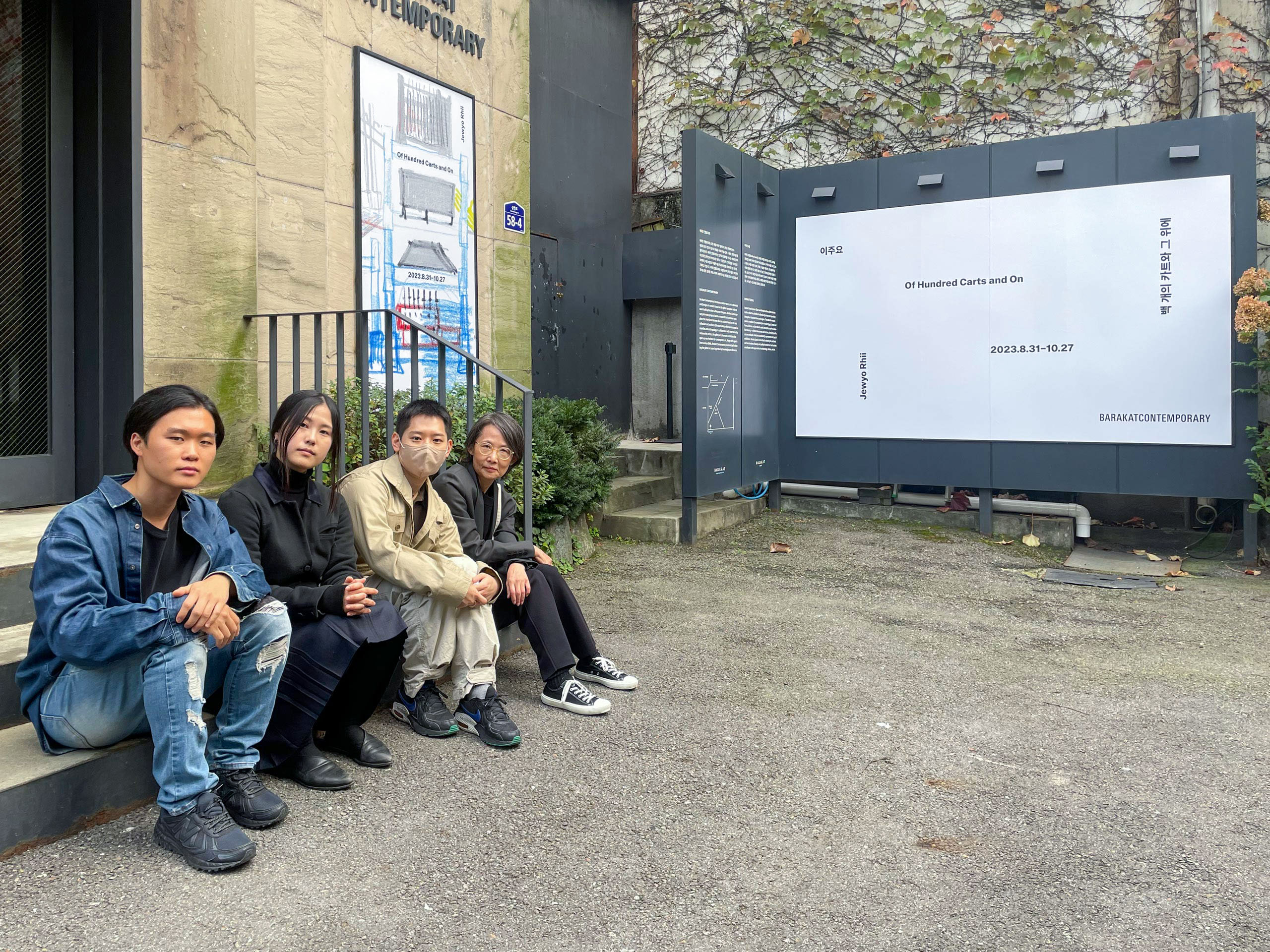

파티원: 재훈, 시원, 동현, 정서영

정서영은 조각가입니다. 1989년 갤러리 한에서의 《정서영 조각전》 이후 2022년 서울시립미술관에서의 전시 《오늘 본 것》까지 여러 차례 개인전을 가졌고 1980년대 후반 《로고스와 파토스》 이후로 다수의 전시에 참여했습니다.

시원은 정서영 작가를 공부하며 보는 것의 즐거움을 알게 되었습니다. 이번 전시 《Of Hundred Carts and On》으로 이주요 작가의 세계를 만났습니다.

재훈은 이주요 작가의 팬입니다. 이주요 작가에 대해 공부하며 미술을 좋아하기 시작했습니다.

동현은 이주요 작가가 제안하는 미술작품을 위한 창고 프로젝트 <Love Your Depot>에서 젊은 창작자들로 구성된 그룹인 ‘팀디포’의 멤버로 참여한 바 있습니다. 그 시간을 통해 미술에 한 뼘 더 가까워질 수 있었습니다. 작가의 지난 세 번의 프로젝트를 곁에서 지켜보았던 기억을 다시 꺼내보며 《Of Hundred Carts and On》를 관람했습니다.

1부

1. 가르치는 일에 대하여

2. 동현이 되돌아보는 Love Your Depot

- 동현: 최근의 전시들을 보다 보면, 작품과 전시의 만듦새 혹은 마감, 표현과 관련한 것들이 얼핏 가공품처럼 보인다는 생각을 자주 했었고, 직접 눈으로 봤음에도 마치 작품들을 손으로 쓰다듬은 것 같은 즐거움을 발견하지 못한 채로 조금은 헛헛하게 전시장을 나오는 경우가 있었어요. 반면 이주요의 이번 전시에서는 철사가 꼬아져 있는 구석구석까지 볼 수 있고, 시간의 흐름에 따라 발생하는 사물의 미세한 변화를 관찰할 수 있어 재미가 있더라고요. 그래서 전시를 오랫동안 볼 수 있었어요.

3. 물질의 내러티브에 귀를 기울이기

- 정서영: 국현에서 했던 Love Your Depot, 런던에서 했던 Love Your Depot, 수서에서 했던 Love Your Depot, 그리고 이번 전시가 형식적으로는 이어지고 비슷한 것 같지만 작가가 움직이는 양상과 성격이 변했기 때문에 사실은 저마다의 차이가 있어요. 이번 전시의 경우 작가가 했던 일은 본인의 작업과 다른 작가들의 작업을 절묘하게 섞은 거에요. 이 섞는다는 게 실제로 피지컬하게 섞는다기보다는 시선을 섞는 거죠. 그렇기 때문에 관객들이 이 전시에서 찾을 수 있는 즐거움 역시 ‘그 겹치는 장면을 어디에서 찾느냐’라고 생각해요.

4. “이걸 왜 버려요? 작품 좋은데, 서울에서 전시해요.”

- 재훈: 저는 정서영 작가님께서 말씀하셨던 ‘오브제의 움직임을 통한 내러티브’에 이어서 그 내러티브의 스토리적인 측면에 대해서도 말하고 싶어요. 예를 들어 <한강에 누워> 같은 경우 젊은 미술 작가가 아무런 임금 노동을 하지 않는 반자본주의자와 연애를 하면서 겪은 구슬픈 러브 스토리를 바탕으로, 한강의 겨울 추위를 창조적으로 빗겨가기 위해 각종 장치를 만든 거잖아요? Love Your Depot 나 이번 《Of Hundred Carts and On》 역시, 작가의 모노그래프 『Of Five Carts and On』 의 연장선상에서 봤을 때 더욱 또렷하게 볼 수 있다고 생각해요.

5. 작가 정서영에게 잘 해주기 프로젝트: Warming And Humidifying

2부

6. 문제와 동행하는 방식으로서의 예술

- 정서영: 작가가 자신의 작품을 통해 하고자 했던 이야기를 표제어로써만 생각하고 나면 우리는 어떤 교집합의 이미지를 생각하지 않나요? 그런 ‘연약함, 취약함’이라는 단어를 두고 봤을 때 떠올려지는 어떤 동일한 이미지가 있잖아요. 대개는 그런 이미지를 더욱더 과장하기도 하고요. 근데 나는 그 작가의 대표 언어가 자꾸 반복되는 현상은 별로 좋지 않다고 생각하거든요. 그것보다는 지금 우리가 나눴던 대화처럼 자세히 들여다본 얘기를 계속하는 거죠. ‘실제로 뭘 했는가’ 하는 그 내용 자체를 계속 이야기하는 게 그 작가의 주제어를 그저 반복해서 발음하는 것보다 더 재밌어요.

7. Love Your Depot에서의 금속 & 현대미술의 축소

- 동현: 한편 전 관절에 해당하는 부품들에 주목하게 되었어요. 그러니까 ‘이 <페인팅 플레이트>에 캔버스와 나무 판넬을 레일에 걸쳐 고정시키기 위해 어떤 물리적인 힘을 어떻게 사용했는가?’를 보는 재미가 있었어요. 캔버스 틀과 <페인팅 플레이트>의 레일을 고리로 연결한 뒤, 캔버스가 수직을 유지할 수 있도록 고리에 작은 지렛대를 두어 미는 힘이 작용할 수 있도록 설치되어 있더라고요. 이런 부품이 다른 부품과 연결되고, 그 연결들이 모여 집합이 되고, 집합이 모여 전체가 되는 모습이 그려졌던 것 같아요. 작은 부품에서 나온 거대한 전체.

- 정서영: 사실 현대미술은 예술 언어들을 계속 생성하는 영역이었잖아요. 수많은 시도를 함으로써 굉장히 많은 예술 언어를 폭발시키게 했죠. 그런데 나는 이 언어의 다양성이 점차 감소하고 있다고 느껴요. 다양한 외국어와 같은 영역의 말들을 거침없이 주고받는 것처럼, 알아듣는 것처럼, 혹은 알아들으려고 하는 그런 관계가 막 생기는 분위기가 있었던 시절이 점점 쪼그라들어서 지금은 알아듣는 것만 알아듣기로 하는 것 같아요. 그래서 자세히 보는 것이 성향의 문제이기도 하지만, 언어의 폭발이 주변에서 계속해서 일어나고 있다면 자꾸 보려고 하겠죠. 이제 막 탄생한 외국어에 대해서 이상하게 생각하지 않고 자꾸 보는 체질이 되겠지. 근데 그게 이제 축소되고 있기 때문에 자꾸 자세히 보지 않고 지나가는 거겠죠. 지금의 분위기는요.

8. “요즘 젊은 친구들은 잘 안 논다면서요?”

- 시원: 그런데 작가님은 그런 홀로 있는 상태를 그냥 그 자체로 두시는 것 같은 느낌을 받았어요. 홀로 있는 것이 작업을 하면서 잘 유지해야 하고, 중요한 상태라고 생각이 드는데, 작가님이 이전에 쓰신 글이나 조각을 보면 사무치게 외롭다거나, 혹은 그래서 엄청난 슬픔이 있다거나 하는 식으로 크게 만드는 게 아니라 그걸 만드는 과정에서 그걸 쳐다보고 멀리가 아니더라도 그 근처를 돌아가면서 보여주는 느낌이라고 해야 할까요. 살아가면서 겪게 되는 무서움이나 슬픔과 같은 감정들이 없는 게 아니라 그 자리에 분명히 있다는 자그마한 단호함 같은 것을 느꼈거든요.

9. 교우 관계 상담 & 개방형 수장고의 관건

10. Frame

전시 보러 갈래? - 정서영과 함께 (1)

동현, 시원, 재훈

2023.10.18

전시 보러 갈래? - 정서영과 함께 (2)

동현, 시원, 재훈

2023.10.18